瑞典的民众教育:比你想知道的要多得多

原文:Popular education in Sweden: much more than you wanted to know

在瑞典海滨长大的我,只需步行五分钟就能到达四个开放式学习场所——这还不包括图书馆和青年中心。这种布局颇具 Christopher Alexander 的设计理念。

其中一个学习场所是一座废弃的教堂,我和朋友们将其改造成录音室;我们获得了一个学习协会的资助,亲自动手进行了翻修。在另一个场所,我向一位来自蒙彼利埃的法国侨民学习法语。我们还组织公开讲座——有一次,令我们自己都大吃一惊的是,我们竟然成功邀请到了时任联合国秘书长潘基文在 Uppsala 进行演讲。我还和一群人一起研究苏联电影,令人不安的是,其中相当一部分人会在放映前唱《斯大林颂》。

离开瑞典后,我才意识到并非每个人都能如此成长。我非常怀念那段时光。事实上,如果整个瑞典即将毁于一旦,而我只能拯救一样东西,我可能会选择保留 folkbildningsrörelsen(民众教育运动)。

Folkbildningsrörelsen:这是我们对一种独特教育运动的称呼,它包括自组织学习小组、资源中心、创客空间、公开讲座和促进个人发展的免费静修活动。

虽然其他国家也有类似的活动,但规模都远不及瑞典。

为了更好地理解 folkbildningsrörelsen 的广泛性,不妨这样想象:瑞典的人口大约相当于纽约市。如果纽约市的每个居民都能像我成长的瑞典小镇那样享有同等数量的免费资源中心,那么曼哈顿的景象将会是这样的:

我原本计划绘制整个纽约的地图,但画了如此多的小圆点后,我的手开始酸痛,最终只完成了曼哈顿最南端的一小部分。

在每个交叉口附近,都有几个房间,你可以进入其中,领取一些钱,用于购买书籍或获取所需的工具。(实际上,这些城市中的资源中心往往集中在较大的场所,但这幅图仍然真实反映了瑞典 7.5% 经常参与学习协会活动的人口的日常生活。)

从个人经历来说,我参与过的这些空间给人的感觉更像是小众网络论坛,而非传统学校。虽然也有一些令人讨厌的人、怪人和另类分子,但我们能够进行超越学校范围的深度交流。当我进入大学后,研讨会反而常常让我感觉像是在演戏。在我们那些往往破旧不堪的建筑里(就像在网络社区中一样),我们并没有把所做的事情视为学习。

我们只是在全身心地投入自己感兴趣的事物。

这一切是如何开始的呢?

在 19 世纪,当这些教育机构及其资金支持体系开始建立时,主要的推动力来自德国的 Bildung(教育)传统。

从词源上看,Bildung 意味着按照上帝的形象(das Bild)塑造自己。在这里,上帝应被想象成一个极具自制力的超然存在——能控制自己的情绪,心智和情感和谐统一,并愿意承担个人道德责任。可以想象成伯特兰·罗素,只是不那么无神论,而且坐在云端。

就是这个样子。

最初,Bildung 带有浓厚的资产阶级色彩,仿佛散发着粗花呢西装和皮革肘部补丁的气息。但在 19 世纪初,Johann Heinrich Pestalozzi、N.F.S. Grundtvig 和 Johann Friedrich Herbart 等思想家找到了向农民和普通工人推广 Bildung 的方法——一种平民化的 Bildung,在瑞典语中称为 folkbildning。这就是在瑞典扎根的传统:一场旨在让普通民众也能按照伯特兰·罗素形象塑造自己的运动。

folkbildning 在英语维基百科页面上被译为 popular education(民众教育)。这个翻译并不十分准确。「民众教育」一词带有强烈的政治色彩——维基百科页面提到「阶级、政治斗争和社会变革」——这与当今北欧国家的实际情况并不完全吻合。虽然学习协会源于各种民众运动(自由教会运动,随后是戒酒运动和劳工运动),这些运动涵盖了不同的政治立场。而且,正如我们将看到的,他们发展出的学习体系很快就超越了最初的政治目标。

为农民打造智力殿堂

自 17 世纪以来,瑞典就兴起了各种民众教育运动。其中最引人注目的莫过于被称为「读者」的群体。这些人不仅为农民组织阅读课程,还秘密创办了图书馆。然而,拥有强制性阅读教育体系的国家当局,出于对自由阅读可能引发社会动荡的担忧,对这些「读者」进行了迫害。

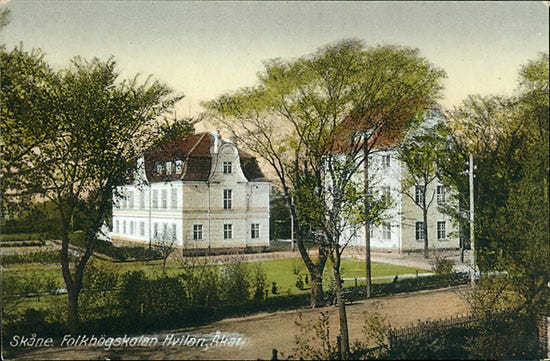

到了 19 世纪,民众教育运动逐渐发展成为一股不容忽视的社会力量。这一变革始于民众高等学校 (folkhögskolor)的诞生。这种新型教育机构首先出现在丹麦的 Ryslinge。1851 年,Christen Kold 在那里创办了一所学校,其理念源自 N.F.S. Grundtvig 的构想——一种面向底层民众的高等教育机构,不设年级划分,以讨论为主要教学方式。

民众高等学校多坐落于风景优美的地区,这并非为了给城市居民提供一处浪漫的休闲胜地,而是为了贴近他们的主要服务对象——农民。在《北欧的秘密》一书中,Andersen 和 Björkman 指出,民众高等学校是类似于 Robert Kegan 的所描述的自我发展之地。这些学校致力于为生活在简朴小型社区中的人们创造条件,帮助他们培养在现代社会中游刃有余所需的知识和心理素质。为此,学校特别注重讨论、实用技能培养和情景模拟训练。

瑞典最早的民众高等学校——Hvilan、Önnestads 和 Herrestad——创办于 1868 年,比丹麦晚了 17 年,看似与丹麦的这一运动并无关联。

这些学校组织角色扮演活动,让工人和农民模拟委员会会议等政治过程中的复杂环节。结果是,当他们获得投票权并开始大举进入政坛时,工人代表的表现竟然超越了上层阶级的代表,这让许多曾经反对民主的人大跌眼镜。这些人原本认为,民主会导致一群「未开化的平民」涌入政坛。有趣的是,政府办公室里那些习惯于评判政治代表专业水平的秘书们,给予这些早期的工人代表高度评价。

在全盛时期,农村地区有 10% 的年轻人选择就读民众高等学校。Andersen 和 Björkman 认为,这培养了一批分布广泛的关键人群,他们掌握了在复杂社会中游刃有余所需的智力和情感技能。他们认为,这可以解释北欧国家的惊人转变:从 1850 年代欧洲最贫穷的地区,到 80 年后跃升为世界上最幸福、最平等、几乎最富有的社会。我认为这有些夸大了民众高等学校的作用——但它确实揭示了普及教育对广大民众产生的深远影响。

而这仅仅是个开端。

民众教育的蓬勃发展

民众高等学校在将公共教育转变为强大社会力量的过程中发挥了关键作用。「民众教育」在不断传播。

然后,在 1902 年,中学教师 Oscar Olsson 想出了让这一理念广为传播的方法。他当时看上去就像正在经历一场疫情封锁的最后阶段。

此前,Olsson 曾赴美考察,亲身体验了 Chautauqua 运动的盛况。这场融合了演讲、表演和宗教元素的教育盛会被西奥多·罗斯福称为「美国最具代表性的事物」。回国后,Olsson 开始思考如何将这些理念本土化,以便将其带到他位于 Lund 的 Good Templar(国际善良圣殿骑士组织,国际禁酒组织)传播禁酒主义。

经过深思熟虑,Olsson 创造了一种斯堪的纳维亚式的简约版 Chautauqua,他将其命名为学习圈。这种学习形式体现了平等理念,成员们自主选举组长,以文学作品为基础,通过自由讨论的方式获取知识。这个构想虽然简单,却如同优秀的网络梗一样具有强大的传播力。更重要的是,它成本低廉。5 到 20 人的小组可以在家中聚会,自主选择学习材料,为工人阶级提供了一种经济实惠的教育方式。

三年后,瑞典议会的一项决议进一步推动了这一教育模式的发展。议会投票通过了为购书提供补助的提案,条件是这些书籍必须向公众开放[1]。

学习圈能够取得成功的另一个关键因素,在于其对群体共同进步的专注。作为禁酒运动的产物,学习圈的理念既不同于工会追求集体力量,也不同于个人主义的自我提升,而是鼓励人们通过自我完善来更好地服务他人。这种注重共同进步的理念似乎为运动提供了持续的动力。同时,它还促进了社会资本的积累,形成了紧密而高度信任的人际网络。

学习圈的广泛传播

学习圈的模式从「Good Templar Order」迅速扩散到各类民众运动中,逐渐充实了公共藏书库,为瑞典公共图书馆系统奠定了基础。

学习圈的成员主要是工人阶级或小农。因此,与民众高等学校相似,学习圈在为这些群体应对 20 世纪日益增长的政治权力做准备方面发挥了关键作用。农场工人、矿工和码头工人不仅学习政治和社会问题,还涉猎会计、法律、文学、数学等各个领域,为将来可能掌管国家做全面准备。他们利用周末时间建造学习场所,成立全国性的学习协会以筹集资金。他们非常认真地致力于成为「小伯特兰·罗素」。

这并非一个传统的教育系统,而是一种释放我所说的学习系统的尝试。与传统教育试图控制人们学习内容不同,folkbildningsrörelsen(民众教育运动)为人们提供了自主学习所需的资源。这些运动为学习生态系统的形成创造了条件。

1950 年,瑞典共有 30,000 个活跃的学习圈,平均每 200 人中就有一个。现代瑞典国家的几位重要缔造者,如 Gunnar Sträng 和 Torsten Nilsson,都是在这个蓬勃发展的民众教育生态系统中成长起来的。

20 年后的 1970 年,学习圈的数量激增至 300,000 个,活跃成员占到了全国人口的 10%。

此后,学习圈的绝对数量一直在这个水平上下浮动,时至今日仍有 7.5% 的人口积极参与其中。

当这场运动达到顶峰时,其最初的政治抱负已经有所减弱。这种减弱部分源于资金问题:为了获得国家拨款,各协会不得不放弃对课程内容的政治控制权。国家和协会都曾争夺课程的控制权,但双方都无法完全压倒对方,因此在某种程度上达成了类似于 Westphalian 和约的和平,将控制权让渡给了学习者自身。

随着学习圈的去中心化,其差异性和多样性也随之增加。

退休妇女们开始组建学习圈,共同学习陶艺制作。一些学习圈则是为那些对 H 日(1967 年瑞典从靠左行驶改为靠右行驶的日子)感到焦虑的人设立的。白领工人羡慕蓝领有自己的协会,于是也开始组建属于自己的学习圈——尽管他们更偏好课堂学习而非讨论小组,主要学习会计和如何实际运营一个协会。大学则以协会的形式成立附属机构,用于播放公开讲座并吸引学生到语言学校学习。有趣的是,仔细观察后发现,许多所谓的学习圈实际上是想获得廉价排练场地的乐队。

学习圈的实际运作方式

如今,要开一个学习圈,你需要:

-

加入一个学习协会,

-

了解如何汇报你的学习情况,

-

提交表格记录参与者人数和学习时长,

-

获得与你付出努力成正比的财务支持——约每人每小时 2 美元——这笔钱通常用于租用场地,也可用于购买教育材料、工具或服务。

在我离开瑞典之前,我管理过三个学习圈。每年的文书工作只需要大约 30 分钟。其中两个是读书俱乐部。将其注册为学习圈让我们获得了会议室的使用权。有时,当我们邀请研究人员来讨论他们的想法时,我们可以用学习资金支付他们的火车票。当我们想学习一些更实用的技能时,我们会用这些资金购买服务——比如聘请一位录音工程师,在我们录制音乐时现场指导我们。

诚然,这个系统中存在一些资金浪费,有人可能会质疑用纳税人的钱资助读书俱乐部是否合乎道德。但总的来说,我观察过的 40 多个学习圈比起我曾工作过的公立学校,每花一分钱所获得的学习效果都要更好。

我也无法想象生活在一个找不到学习圈活动场所的城市里。在这些地方,你可以随时下到地下室,看到人们整天进行各种有趣的讨论和项目。当我发现自己身处一个只有咖啡馆和酒吧可以坐下来交谈的城市时,我会感到一种强烈的压抑感。

民众教育能否成为公立学校教育的可行替代方案?

一个理想的教育体系应当实现三个目标:首先,它应该让所有渴望学习的人在人生的任何阶段都能获取所需的学习资源;其次,它应该让那些愿意分享知识的人能够找到想要向他们学习的人;最后,它应该为那些想要向公众提出问题的人提供机会,使他们的观点能够得到关注。

– Ivan Illich

1971 年,当 Ivan Illich 发表《去学校化社会》这一对学校教育的尖锐批评并呼吁建立自愿学习网络时,瑞典的学习圈已经发展成为与他设想相似的模式。这种模式是「一种不强制任何人学习,但为所有想学习的人提供可用资源和志同道合的伙伴的服务体系」。学习圈「帮助那些希望分享知识的人找到愿意向他们学习的人」。他们是自愿参与的,不受政府控制。

民众教育本质上应该是自由和自愿的,不受政府控制。这种自由自愿的民众教育工作使得每个人都能基于自身经验、兴趣和学习方式来寻求知识,不受成果要求的限制,也没有排斥机制。这种方法鼓励对话、参与和质疑,没有预设的框架。

– 瑞典政府法案 1997/98:115:5

Ivan Illich 关于将教育从学校中剥离的社会理念很容易被人误解,认为是一位被剥夺神职的天主教神父的胡言乱语,他决心恢复基督教的巅峰状态(若你好奇,那是公元一世纪)。然而,瑞典的实践经验是否证明了他的想法其实可行?在现代社会中,一个非强制性的学习体系是否能够成为主流教育的基础架构?

观察瑞典当前的民众教育现状,这种教育模式更像是一种自我提升的途径,而非我们维系文明所需知识的全面传承。最受欢迎的科目多与艺术和手工相关——人们组建乐队、学习房屋修缮、编织和园艺。外语学习也很受欢迎。但明显缺乏 STEM(科学、技术、工程、数学)领域的深入学习(尽管高中水平的传统学科,包括 STEM 科目,仍然很受欢迎)。

这场运动为何被业余爱好者主导的两种理论

这场运动的早期参与者更注重正式技能的培养。是什么导致了这种转变?一种理论认为,早期成员是特立独行者,随着运动规模的扩大,他们最终在数量上被业余爱好者所超越。这是一个不可避免的、「永无止境的九月」。(译注:Eternal September,指一段自 1993 年 9 月开始的时期,自那时起新用户的涌入持续地降低了 Usenet 乃至更多互联网上的行为、言论的水准。)

另一种理论解释了为何民众教育在 1950 年后变成了一个业余项目。战后繁荣时期恰恰是学校最终确立其地位的时期,成为证明就业能力的唯一可接受方式(Gustav Möller 可能是最后一位主张教育等社会服务应通过自愿组织而非直接由国家提供的重要政治人物,他在 1946 年输掉了社会民主党领导权的竞争,败给了 Tage Erlander)。随着 Erlander 和他的门生 Palme 的崛起,出现了建立「强大国家」(det starka samhället)的推动——这包括增加学校教育以及加强对高等教育的国家控制。学历证书,尤其是工程学位,变得备受推崇。在一个只有经过认证的学习才被视为合法的社会中,自主学习就沦为一种消费行为。

大多数人更倾向于追求自我实现,而不是学习记账或财务管理——如果没有职业前景的承诺,甚至连一个由工人掌控的乌托邦的希望,你去学这个简直是「疯上加疯」。

这种模式的其他局限性

除了在 STEM 领域表现不佳外,瑞典模式还存在其他一些局限。目前,这种模式主要局限于 13 岁以上的人群。我认为,未能让年幼儿童参与其中是一个错失的机会。将民众教育运动与在家上学相结合是一条值得探索的有前景的道路。

另一个需要改进的领域是教学方法。民众教育运动非常重视基于讨论的学习,这种方法虽有诸多优点,但现在常常被用在不适合的场合。一些最有效的学习方法(如情景模拟和案例研究、刻意练习、间隔重复、学徒制和一对一辅导)很少被采用。当然,这一点对传统学校同样适用。

为 Illich 主张保持学习自愿性的观点辩护,我们可以看到,在强制教育出现之前,各阶层的人都在学习高级技能。「读者」在农民中普及了识字能力[2],工人自学会计和法律知识……天哪,就连那些宏伟的大教堂都是由自学成才的人建造的。

学习基础设施自下而上的成长

纵观历史,随着人们对更高级技能的需求增加,各种新型学习服务应运而生——罗马帝国的贵族私人教师,中国的科举考试,文艺复兴时期更加系统化的学徒制,中世纪的行会,以及古腾堡印刷术之后出现的文法学校和价格低廉的识字教材。工人和农民愿意在周末和晚上辛勤劳作以建造可供学习的会所,这表明 20 世纪上半叶的瑞典正在全力构建一个更为先进的教育体系。然而,这一进程戛然而止。在时间、资源和合法性方面,他们败给了公立学校。

假如他们没有停下脚步,继续建设和创新,今天这种源自民间的教育替代方案会是什么模样呢?

当然,我们无法准确预测这种假设性的历史会如何发展。但如果我们能从瑞典的经验中得出任何结论,那就是它可能会比现在更加与众不同,也更加有趣。

而这个答案,我们仍有机会去探索。

(如果您觉得这篇文章有价值,您能做的最小回报就是给它点个赞。这不仅能帮助其他人发现这篇文章,也会让我倍感欣慰。)

致谢

本文的最终呈现得益于以下几位的宝贵意见,谨按照采纳他们建议所付出的努力程度排序致谢:Johanna Wiberg、tracingwoodgrains、Matt Smith,以及来自 LessWrong 的 Justis Mills。

参考文献

本文是对多本书籍和文章的综述,其中部分为瑞典语文献。此外,我还依靠记忆对各大学习协会的主页做了一些调查。

-

Gösta Vestlund 著 Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning(《民众教育、民众启蒙、民众培养》)(瑞典语)

-

Per Sundgren 和 Anders Burman 编 texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman(瑞典语)

-

Petros Gougoulakis 和 Michael Christie 合著 Popular education in times of societal transformation—A Swedish perspective

-

Thomas Björkman 和 Lene Rachel Andersen 合著 The Nordic Secret

-

维基百科条目学习圈

-

维基百科条目民众教育(瑞典语:Folkbildning)

-

Henrik Berggren 著 Underbara dagar framför oss

[1]

这些补贴是瑞典模式能够比 1970 年代芝加哥郊外兴起的、受 Ivan Illich 启发的学习交流项目发展得更为广泛的一个原因。没有补贴的情况下,美国的学习交流项目在达到大约 15,000 名成员时,因成功带来的管理成本飙升而难以为继,最终被自身的「成功」扼杀。然而,补贴并非成功的唯一原因:Olsson 设计的模式更为精简,有效降低了行政管理的复杂性。

[2]

在瑞士,联邦政府正式要求各州实施强制学校教育前的 45 年,瑞士就已被认为基本消除了文盲(这可能意味着部分州已提前实施了强制学校教育政策)。

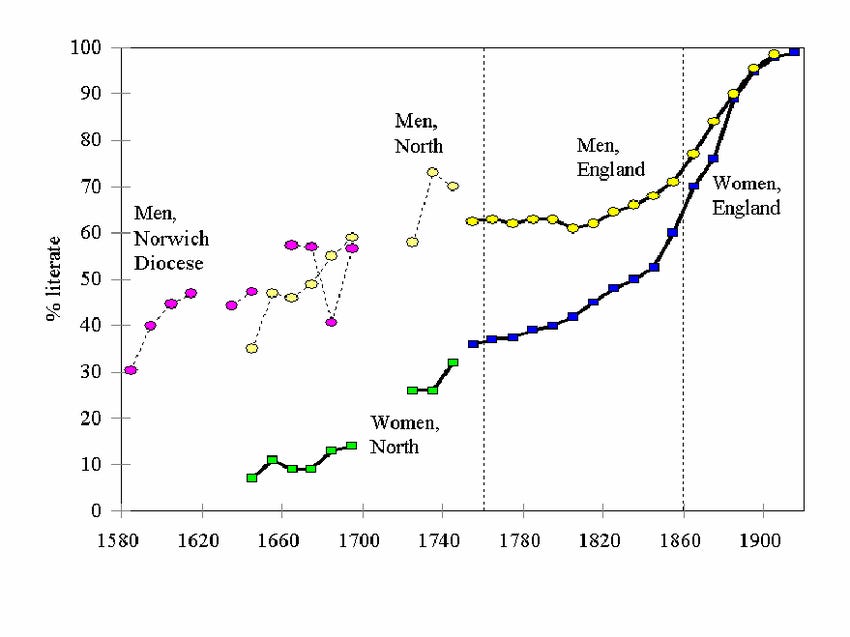

英格兰的识字率发展情况如下:

值得注意的是,这类统计图中的文盲率通常是通过分析教会档案中的签名来确定的——能够签出自己的名字,即使是像三岁孩童那样,也被视为具备识字能力;而仅能画个 X 则被认为是文盲。尽管这种衡量方法并不十分精确,但它在一定程度上反映了我们今天所理解的识字能力。有趣的是,签名能力及其所代表的相关技能的普及速度相当快——在 19 世纪 80 年代学校教育成为强制性要求之前和之后,这种普及速度同样迅猛。